東京近郊とはどの辺りかを知りたい方に向けて、この記事では分かりやすく解説します。

東京都の区部や多摩地域だけでなく、神奈川県の横浜や川崎、埼玉県南部や千葉県西部まで、実際にどの地域が東京近郊に含まれるのかを具体的に紹介します。

さらに東京近郊に住むメリットとデメリットを整理し、人気の街や注目エリアについても触れていきます。

この記事を読むことで、東京近郊の範囲や暮らしやすさを理解でき、自分に合った地域を見つけるヒントになるでしょう。

ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。

東京近郊とはどの辺りかを分かりやすく解説

東京近郊とはどの辺りかを分かりやすく解説します。

それでは解説していきます。

定義と一般的な範囲

東京近郊という言葉は、明確な境界を持っているわけではありません。

一般的には東京都を中心として、周辺の県までを含む「首都圏の生活圏」をイメージすることが多いです。

具体的には東京都心から通勤や通学が可能な範囲で、神奈川県、埼玉県、千葉県の一部エリアも含めて「東京近郊」と呼ばれることが一般的です。

例えば、都心から30分から60分程度でアクセスできる地域は、東京に密接に結びついた生活圏として扱われます。

地図上で線を引くのではなく、人々の生活と結びつきで定義されるのが特徴といえるでしょう。

行政的な位置づけ

行政的には「東京近郊」という用語そのものに明確な定義は存在しません。

ただし、総務省や国土交通省の調査では「東京大都市圏」「首都圏」といった形で都市圏が区分されており、その中に東京近郊が含まれていると解釈できます。

例えば「東京大都市圏」には、東京都全域と神奈川県、埼玉県、千葉県の広いエリアが含まれます。

このような定義は都市計画や交通政策などに用いられ、都市圏の一部としての東京近郊を位置づける根拠となっています。

つまり行政的な視点では、東京近郊は東京の都市圏と同義で扱われるケースが多いのです。

首都圏との違い

東京近郊と首都圏という言葉は似ていますが、使われ方に違いがあります。

首都圏は法律で定められた区域で、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県を含む広範囲を指します。

一方で東京近郊は、首都圏の中でも東京に日常的にアクセスする人が多い地域を指すことが一般的です。

そのため東京近郊は首都圏よりも狭い範囲に限定される傾向があります。

イメージとしては「東京の周りの生活圏=東京近郊」「首都圏=さらに広い法的な区域」という違いがあると考えると分かりやすいでしょう。

通勤圏としての東京近郊

東京近郊を考える上で欠かせない視点が「通勤圏」です。

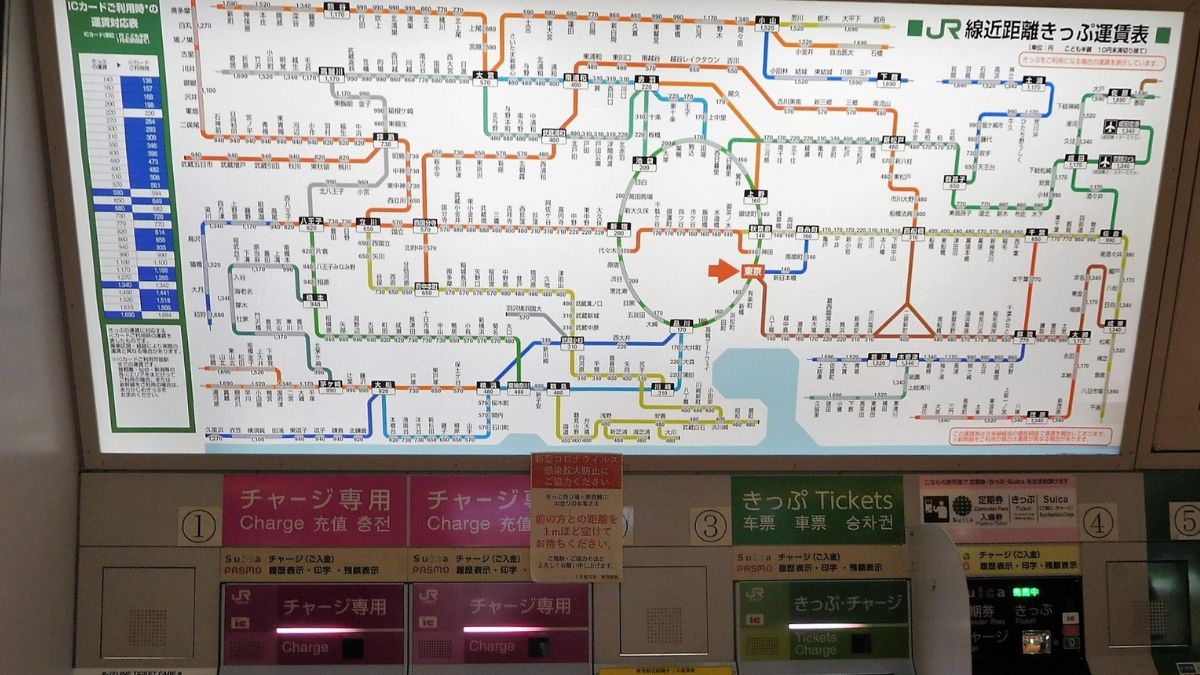

首都圏の鉄道網は非常に発達しており、都心まで1時間以内でアクセスできる地域は、ほぼ東京近郊と認識されます。

実際に埼玉県の大宮や千葉県の船橋、神奈川県の横浜や川崎は、東京に通勤する人が多く住む典型的な東京近郊の街です。

これらの街はベッドタウンとして発展し、商業施設や教育機関も充実しているため、暮らしやすい環境を整えています。

通勤圏であることは東京近郊の大きな特徴であり、生活圏と都市圏をつなぐ要素となっています。

東京近郊に含まれる具体的な地域一覧

東京近郊に含まれる具体的な地域一覧について解説します。

それでは解説していきます。

東京都の区部と多摩地域

東京近郊において中心となるのは、もちろん東京都そのものです。

東京都は大きく23区の区部、多摩地域、そして島しょ部に分けられますが、東京近郊として語られるのは区部と多摩地域が中心です。

23区は東京の政治・経済・文化の中心であり、新宿、渋谷、池袋といった巨大ターミナル駅を抱えています。

また多摩地域は西東京エリアとも呼ばれ、立川や八王子などが主要都市として発展してきました。

このエリアは住宅地として人気が高く、都心へのアクセスが便利でありながら自然も豊かで、子育て世代にも選ばれる場所です。

神奈川県の横浜や川崎

神奈川県の中でも東京近郊として代表的なのが横浜市と川崎市です。

横浜市は日本有数の大都市でありながら、東京に通勤する人も多く住んでいます。

みなとみらい地区や元町中華街など観光地としての魅力もあり、居住地としても人気が高いです。

川崎市は東京と横浜の中間に位置しており、アクセスの良さから住宅地や商業地として大きく発展してきました。

両市は東京のベッドタウンであると同時に、自立した都市機能も兼ね備えており、東京近郊を代表するエリアといえます。

埼玉県の南部エリア

埼玉県の南部エリアも東京近郊に含まれます。

特に大宮、浦和、川口などは東京まで30分程度でアクセスでき、通勤通学の利便性が高いです。

この地域は高度経済成長期以降、急速に住宅地として開発が進み、現在では大規模な商業施設や教育機関も整備されています。

川口市は東京の隣接市としてベッドタウン化が進み、住宅需要も高いです。

大宮は新幹線が停車する交通の要衝であり、埼玉県の中核都市としての役割も果たしています。

千葉県の西部エリア

千葉県の西部エリアも東京近郊の一部として数えられます。

特に市川、船橋、松戸などは東京都心までのアクセスが良く、ベッドタウンとして発展してきました。

船橋市には大型商業施設「ららぽーと」があり、住民にとって利便性の高い生活環境が整っています。

松戸市は常磐線を利用すれば上野や東京駅に直通でき、通勤圏としての人気が高いです。

市川市は江戸川を挟んで東京都と隣接しており、東京の一部として捉えられるほど近い存在です。

東京近郊に住むメリット

東京近郊に住むメリットについて解説します。

それでは解説していきます。

交通の利便性

東京近郊に住む最大のメリットの一つは、交通の利便性です。

首都圏の鉄道網は世界でも有数の発達度を誇り、山手線をはじめ、中央線、東海道線、京浜東北線、埼京線など、あらゆる方向に電車が走っています。

さらに地下鉄や私鉄路線が複雑に張り巡らされているため、都心にアクセスしやすいだけでなく、郊外どうしをつなぐ移動も比較的スムーズです。

例えば、神奈川の横浜から東京都心までは30分程度、埼玉の大宮からも40分程度でアクセス可能です。

車を使う場合でも高速道路網が整備されており、首都高速や外環自動車道を利用することで関東全域への移動が容易になります。

都市機能へのアクセス

東京近郊は首都圏の都市機能に直結している点も魅力です。

東京都心にはビジネス街、官庁街、文化施設、商業施設が集まっており、東京近郊に住むことでその恩恵を日常的に受けられます。

休日には渋谷や新宿、銀座でショッピングやエンタメを楽しむことができ、平日には都心でのビジネスにすぐ参加できます。

また、空港や新幹線といった長距離交通へのアクセスも容易で、羽田空港や成田空港にも1時間程度で到着できる地域が多いです。

都市機能への近さは、東京近郊に住むことで得られる大きなメリットの一つです。

生活環境の多様性

東京近郊の地域は生活環境の多様性が特徴です。

例えば東京都心に近いエリアでは、賑やかな商業施設や便利な公共交通が整っており、利便性重視のライフスタイルに向いています。

一方で、多摩地域や千葉西部の一部では自然豊かな環境が残されており、緑の多い落ち着いた生活が可能です。

また地域ごとに特色があり、川崎は工業都市としての顔と住宅都市としての顔を持ち、横浜は国際的な港町としての魅力があります。

自分のライフスタイルに合わせて住む場所を選べるという点が、東京近郊ならではの強みです。

住宅価格や家賃の選択肢

東京近郊では住宅価格や家賃の選択肢が幅広いのも特徴です。

都心部の23区では家賃が高めですが、少し郊外に出れば比較的手ごろな価格で住まいを探すことができます。

例えば、埼玉県川口市や千葉県市川市は東京都心に近いにもかかわらず、23区よりも家賃が低めで人気があります。

さらに多摩地域や千葉北西部では、一戸建てを購入して広々と暮らす選択肢も現実的です。

このように家計やライフステージに合わせた住まいを選びやすいことが大きなメリットです。

通勤通学のしやすさ

通勤や通学のしやすさも、東京近郊に住む人々にとって大きな魅力です。

鉄道網が発達しているため、多くのエリアから都心まで1時間以内でアクセス可能です。

これにより、仕事や学校で都心に通いながらも、居住地は比較的静かな郊外に構えるといった生活スタイルが可能になります。

また、東京近郊には大学や専門学校も多く立地しており、教育環境の選択肢が豊富です。

通勤通学を考える際のバランスの取りやすさは、東京近郊の大きな利点です。

東京近郊に住むデメリット

東京近郊に住むデメリットについて解説します。

それでは解説していきます。

通勤ラッシュの混雑

東京近郊に住む上で最も大きなデメリットの一つは通勤ラッシュの混雑です。

特に朝の通勤時間帯には、埼京線や中央線、東西線などが非常に混雑し、身動きが取れないほどの状態になることもあります。

混雑率が200%を超える区間もあり、体力的にも精神的にも大きな負担となるのが現実です。

座席に座れることはほとんどなく、毎日の満員電車は生活の質を下げる要因になると感じる人も少なくありません。

通勤ラッシュの混雑は東京近郊の暮らしに避けがたい課題です。

物価や家賃の高さ

東京近郊は全国的に見ても物価や家賃が高い地域です。

特に東京都心に近いエリアでは家賃が高騰しており、同じ広さの部屋でも地方と比べると倍近い価格になることも珍しくありません。

また食品や日用品の価格も全国平均より高い傾向にあります。

例えば、川口や船橋など東京都心に近いベッドタウンでは、都心よりは安いとはいえ家賃は決して低くなく、生活費全体がかさみやすいです。

経済的な負担の大きさは東京近郊に住む上で注意すべきデメリットです。

自然や静けさの不足

東京近郊は便利さと引き換えに、自然や静けさが不足している地域が多いです。

東京都心に近い場所ほど高層ビルや住宅が密集し、公園や緑地はあっても規模が小さい傾向にあります。

静かな環境を求めて移住してきた人にとっては、交通量や人の多さがストレスになることもあります。

もちろん多摩地域や千葉西部の一部など、自然が比較的豊かなエリアも存在しますが、全体的には騒がしさを避けることが難しいです。

都市的な利便性を重視する代わりに、落ち着きや自然との距離感が犠牲になっているともいえます。

災害リスクの懸念

東京近郊に住む場合、災害リスクの懸念も無視できません。

首都直下型地震の可能性が指摘されていることは広く知られており、防災意識を高めておく必要があります。

また東京や千葉の湾岸エリアでは液状化のリスクがある地域も存在します。

大雨や台風による水害も都市部では深刻な問題で、河川の氾濫や浸水の危険性を抱える地域も少なくありません。

利便性の高い地域であるからこそ、災害リスクとどのように向き合うかが大きな課題となります。

東京近郊で人気の街や注目エリア

東京近郊で人気の街や注目エリアについて解説します。

それでは解説していきます。

子育て世代に人気の街

東京近郊の中でも子育て世代に人気がある街としてよく名前が挙がるのが、埼玉県のさいたま市や千葉県の市川市、東京都多摩地域の立川市です。

これらの地域は都心までのアクセスが比較的良好でありながら、教育施設や公園が充実しています。

例えばさいたま市は、埼玉新都心や大宮駅周辺が発展している一方で、住宅地が広がり落ち着いた環境も整っています。

市川市は東京都に隣接し、江戸川を挟んで都心までの通勤時間が短いのが特徴です。

立川市は多摩地域の中核都市として商業施設や文化施設が整っており、生活利便性と自然環境のバランスが良い街として選ばれています。

若者に人気の街

若者に人気の街として注目されるのは神奈川県の川崎市や横浜市、東京都の吉祥寺です。

川崎市は再開発が進んでおり、駅前には大型ショッピングモールや娯楽施設が整っています。

横浜市は港町としてのおしゃれな雰囲気に加えて、都心にも通いやすい点から学生や若い社会人に人気があります。

吉祥寺は昔から「住みたい街ランキング」で常に上位に入っており、井の頭公園など自然と都市が調和した街並みが魅力です。

カフェや雑貨屋が多く、若者のライフスタイルに合った住環境を提供しています。

高級住宅地として知られる街

東京近郊には高級住宅地として知られるエリアも点在しています。

東京都内では田園調布や成城学園前が代表的で、広い邸宅や閑静な街並みが特徴です。

また神奈川県の鎌倉や逗子も、高級住宅地としての人気が高く、海に近い環境や落ち着いた雰囲気が富裕層に支持されています。

これらの地域は利便性よりも快適さやプライベート空間を重視する人に選ばれる傾向があります。

ブランドイメージのある街に住むことで、生活そのものにステータスを感じられる点が魅力です。

再開発で注目される街

近年、東京近郊では再開発が進む街が数多く注目されています。

千葉県の柏の葉キャンパスは、環境都市としての再開発が進み、スマートシティのモデル地域として注目されています。

また、川崎市の武蔵小杉は高層マンションの建設や商業施設の拡大により、急速に発展してきた街です。

さらに東京都北区や板橋区の一部でも、再開発が進んで住環境が改善され、人気が高まっています。

再開発エリアは新しい街並みや生活施設が整備されるため、今後さらに魅力的な居住地となる可能性があります。

まとめ|東京近郊とはどの辺りかを簡単に整理

| 東京近郊の特徴一覧 |

|---|

| 定義と一般的な範囲 |

| 行政的な位置づけ |

| 首都圏との違い |

| 通勤圏としての東京近郊 |

東京近郊とは、東京都を中心にその周辺へ広がる生活圏や通勤圏を指す言葉です。

行政的な明確な定義は存在しませんが、一般的には東京都区部、多摩地域、神奈川県東部、埼玉県南部、千葉県西部などが含まれます。

首都圏というより広い法的区域と比べて、東京近郊はより日常的に東京都心と結びついた範囲を指すことが多いです。

通勤時間が1時間以内のエリアが典型的であり、生活や仕事、学びを東京と直結させるための拠点といえます。

今後も再開発や都市整備が進むことで、東京近郊の利便性や魅力はますます高まるでしょう。